令和6年の締めくくりは、遠藤浩美が担当します。

一年の締めくくりにどんな内容の盛り込もうかと考えまして、水道の歴史には外せない安積疏水について改めて知りたいなということに至りました。

講師は郡山在住の歴史研究家の岡田峰幸さんです。

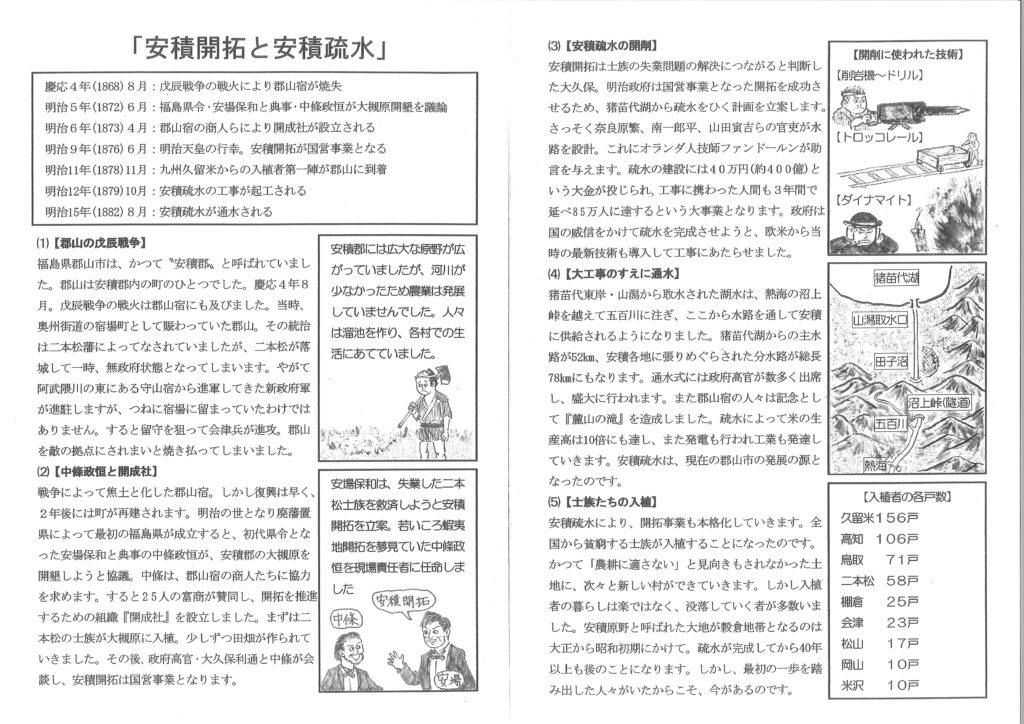

日本には安積疏水、那須疎水、琵琶湖疏水の3つ疎水があります。

その中でもどうして安積疏水が日本初の公共事業になったのか?

このくだりは大変面白い話でした。

おおまかですが以下のことが要因となったようです。

◆水量豊富な猪苗代湖があったこと

◆郡山(旧安積郡)には広大な平野があり、それを賄える河川が少なく農業が発展しなかったこと

◆戊辰戦争の後、失業した士族が大勢いたこと

◆郡山宿の富豪商人が資金援助をしてくれたこと

この講和を聞きながら思ったのは、出来事は時代背景と切り離して考えることはできないな、ということでした。

上記に述べたことが一つでも欠けていたら、今の郡山に水を持ってこようと思った人はいたのだろうか?

そう考えると安積疏水の工事は奇跡のような出来事ですね。

今、エンドウが水道管をひく仕事がどうして世の中にできたのか?

それは人々が水なしでは生きられないからです。

宮城谷昌光の中国の歴史小説を読むと、そういうことが文間に読むことができます。

国を治める王は必ず治水に力を注ぎました。

それが人々の食料になる農業を発展させることにつながるからです。

また王にとって大事な仕事は暦を作ることでした。

それも農作物が豊富に取れるようになるためです。

いつの時代でも、国が変わっても人々が望む幸せは同じですね。

今はそれらの仕事をインフラ整備といいますが、やっていることは同じで、

工法や材料は変わったけどそれらを進化というかは時間が経ってみないとわかりません。

今回の講和では、そのようなことを感じさせてもらえる話でしたし、住んでいるところの歴史を知ると郷土愛も沸いてきます!

岡田先生は、とても身近な言葉でユーモアたっぷりに話してくださいました。

学生時代の歴史の先生が岡田さんだったなら、歴史に興味を持ったのになぁ・・・

思いつつ、この講和を一緒に聞きたかった人がいました。

現場の事故ではありませんが、11月19日に工事部長が47歳で突然亡くなりました。

18年間一緒に苦楽を共にしてきた仲間であり、エンドウの屋台骨という存在でもありました。

47歳という年齢は、それまでに蓄積してきた経験すべてを引っ提げてこれからもっと面白い仕事をするぞ~~~

というフェーズだと思っています。

我十五にして学に志し

三十にして立つ

四十にして惑わず

五十にして天命を知る

六十にして耳に順う

七十にして心の欲するところに従いて矩を超えず(論語)

彼が天命を知るところをこの目で見たかった・・・

人を育てる楽しみを味わいたかった・・・

彼が会社に残してくれたものは、これからの時間が少しずつ教えてくれるでしょう。

ちょっとした愚痴を聞いてくれていた気持ちの行き場が一つ無くなったことで

本当の淋しさを知りました。

それでも彼が言っていた

「現場を止めるな」

の精神は社員全員に定着しているので

来年もBaby stepで進んで行きます。